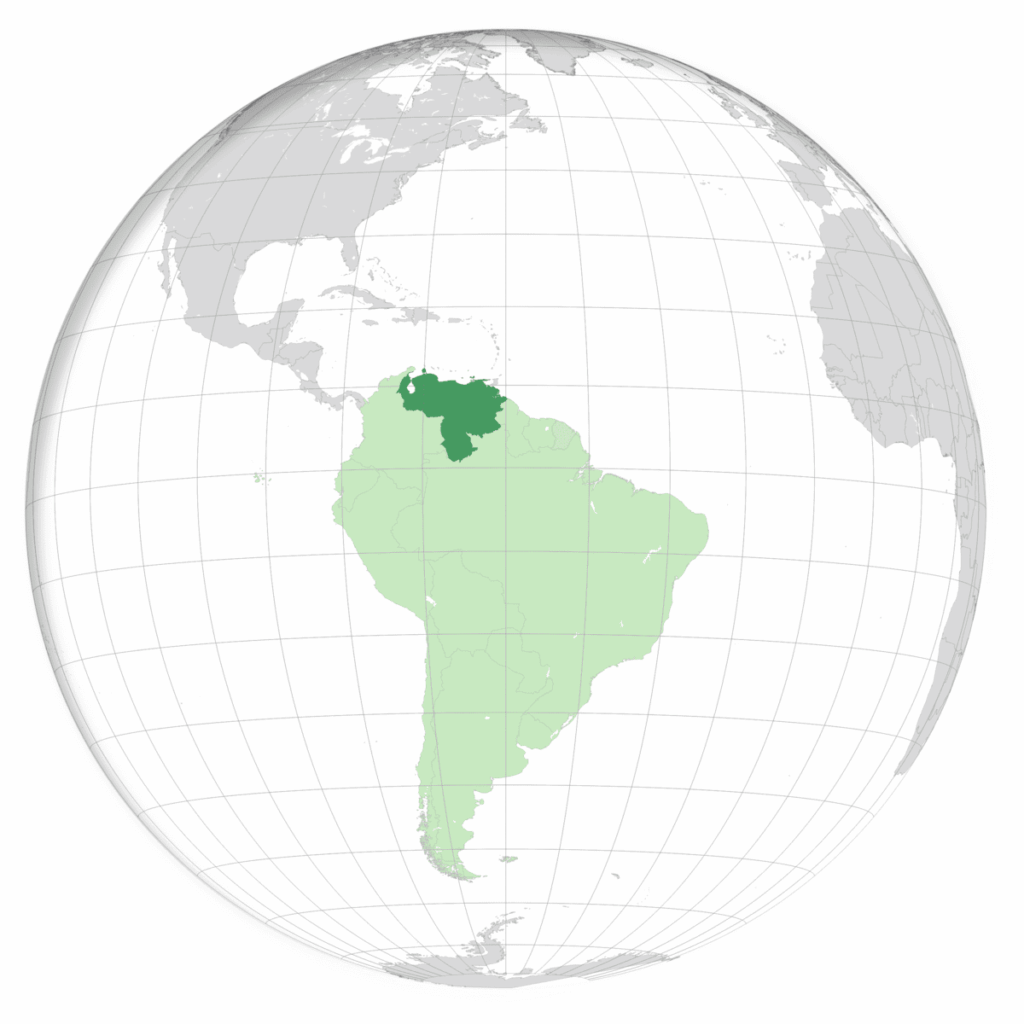

In caso di guerra decisa dagli Stati Uniti, l’esperienza suggerisce che seguire il petrolio è uno degli elementi che possono chiarire le reali motivazioni. E guarda caso gli idrocarburi sono una delle motivazioni (anche se forse non la principale, che va ricercata nell’affermazione della cosiddetta “dottrina Monroe” del pieno controllo statunitense sull’intero emisfero occidentale) dell’intervento militare in Venezuela. Un intervento che per quanto riguarda il petrolio e il gas non guarda all’oggi o al domani ma soprattutto al dopodomani, dato che il grande bacino petrolifero Permiano, che vale la metà della produzione americana ha probabilmente raggiunto il suo picco e, sebbene non declinerà per 15-20 anni, pone sul lungo periodo un problema di ricerca di altre grandi aree di produzione. Esattamente quello che Caracas ha.

Il Venezuela galleggia sul petrolio

Il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio greggio provate al mondo con circa 303 miliardi di barili stimati, che rappresentano circa il 17% delle riserve globali, ma il suo potenziale supera di gran lunga la produzione effettiva: il Venezuela produce oggi solo circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, pari a circa lo 0,8% della produzione mondiale di greggio. Spiccioli. Si tratta di meno della metà di quanto produceva prima che Maduro prendesse il controllo del Paese nel 2013 e meno di un terzo dei 3,5 milioni di barili che estraeva prima dell’avvento del regime socialista.

Prima che il Venezuela nazionalizzasse la sua industria petrolifera nel 1976, aziende americane come Exxon, Mobil e Gulf Oil erano i principali attori. Il Venezuela ha riaperto la sua industria petrolifera a perforatori stranieri negli anni ’90, ma Hugo Chávez, Il predecessore di Maduro, ha iniziato un’altra fase di nazionalizzazione nel 2007 e i giganti petroliferi statunitensi come Exxon Mobil e ConocoPhillips vantano miliardi di dollari di risarcimento perché le loro operazioni sono state bloccate.

Ma ora la musica è cambiata: l’America di Trump rivuole il “suo” petrolio. “Caracas – ha detto il presidente nella conferenza stampa dopo l’attacco – ha sequestrato e venduto unilateralmente petrolio americano, beni americani e infrastrutture americane, costandoci miliardi di dollari. Lo hanno fatto in passato ma non abbiamo mai avuto un presidente che facesse qualcosa al riguardo. Hanno preso tutte le nostre proprietà. Erano nostre proprietà. Le abbiamo costruite noi, e non abbiamo mai avuto un presidente che decidesse di intervenire”. “Si è trattato – ha proseguito – di uno dei più grandi furti di proprietà americana nella storia del nostro Paese, considerato il più grande furto di proprietà nella storia del nostro Paese. L’enorme infrastruttura petrolifera del nostro Paese è stata portata via come se fossimo dei bambini, e non abbiamo fatto nulla al riguardo. Adesso faremo intervenire le nostre grandi compagnie petrolifere, che riprenderanno le loro proprietà, spederanno miliardi di dollari per riparare le infrastrutture gravemente danneggiate. Preleveremo enormi quantità di petrolio e una parte andrà agli Stati Uniti come rimborso per i danni causati dall’amministrazione Maduro”. E, arricchiti i bilanci delle major petrolifere a stelle e strisce, la fetta residua andrà al Paese sudamericano.

Il bacino Permiano ha raggiunto il suo top

A suggerire a Trump un intervento in Venezuela non c’è solo la volontà di stabilire in maniera ferrea il suo controllo sul Sudamerica ma qualcosa legato al suo sconfinato amore per gli idrocarburi. In particolare le considerazioni strategiche che gli sono state suggerite dai tecnici del settore dell’energia fossile. Per capire, occorre guardare a quello che sta succedendo nel cosiddetto bacino Permiano, che si estende dal Texas occidentale al New Mexico sud-orientale, ed è il cuore dell’industria petrolifera americana dello shale oil sin dal suo decollo intorno al 2010, contribuendo a rendere gli Stati Uniti il più grande produttore mondiale di petrolio nel 2018.

Nel 2025 questo bacino ha rappresentato quasi la metà della produzione totale degli Stati Uniti, che lo scorso anno ha toccato i 13,6 milioni di barili al giorno. Ora, si dà il caso che la produzione petrolifera nel bacino Permiano avrebbe raggiunto il picco massimo giusto lo scorso dicembre, segnando un momento cruciale per il boom dello shale negli Stati Uniti che ha rivoluzionato il mercato energetico globale negli ultimi 15 anni. Grazie alla tecnologia, alle innovazioni nel campo della trivellazione, la produzione nella zona petrolifera più prolifica d’America rimarrà stabile negli anni a venire, probabilmente fino al 2040. Ma un campanello è suonato.

A dicembre in particolare il bacino avrebbe prodotto – secondo le stime dell’U.S. Energy Information Administration riportate nel suo ultimo Short Term Energy Outlook – un record di 6,76 milioni di barili al giorno (bpd) di petrolio, solo leggermente superiore al totale di novembre. È un fatto storico. Questo dato mensile potrebbe essere il picco di produzione, dato che la maggior parte dei giacimenti petroliferi di alto livello del Permiano è stata sfruttata e si è notevolmente esaurita dopo oltre un decennio di trivellazioni.

Ma per le aziende petrolifere non ci sono motivi di panico nel breve e medio periodo. Quest’anno, per la prima volta dall’inizio del 2021, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi sotto i 60 dollari al barile e a quel livello, all’inizio del decennio, questo avrebbero causato un crollo della produzione del bacino Permiano. Ma oggi le cose sono cambiate, a causa della diminuzione dei costi di produzione figlia dell’aumento dell’efficienza: i costi di Exxon e Chevron nel Permiano sono scesi a circa 30-40 dollari al barile, inferiori alla media del settore pari a 62 dollari. Questo, come sottolineato dall’EIA, più che bilancia il fatto che il bacino sta raggiungendo i suoi limiti. E così nel terzo trimestre il numero di impianti di trivellazione attivi nel bacino è sì diminuito del 15% rispetto all’anno precedente, ma, nonostante ciò, la produzione è aumentata. Per usare una frase cara a Trump: drill baby drill. Non a caso, alcune compagnie contano addirittura di fare leggermente meglio nei prossimi anni, altre di mantenere i livelli attuali almeno per 15 anni, altre di ridurre un po’ la produzione.

Recentemente l’amministratore delegato di Exxon Darren Woods ha affermato che la società sta utilizzando un nuovo proppant, un materiale granulare usato nel fracking per tenere aperte le fatture create nelle rocce e consentire l’estrazione degli idricarburi – brevettato per migliorare le fratture idrauliche e un software di intelligenza artificiale per orientare meglio i percorsi di perforazione, che possono estendere la portata dei pozzi laterali fino a 4 miglia (6,4 km). Nel complesso, tali innovazioni consentiranno di ridurre i costi di perforazione di circa il 40% e di aumentare i tassi di recupero del petrolio nei pozzi del 50% tra il 2019 e il 2030, con un aumento di 200.000 barili al giorno al 2030. Da parte sua Chevron prevede di mantenere stabile la produzione nel Permiano a 1 milione di barili al giorno fino al 2040, sta ora utilizzando una tecnica che consente di fratturare la roccia sotterranea in tre pozzi contemporaneamente, riducendo i tempi e i costi di perforazione. I progressi tecnologici nel settore della trivellazione stanno infatti permettendo alle aziende di esplorare nuove formazioni, spesso più profonde.

Tutto bene per i petrolieri? Quasi. I livelli attuali di produzione potranno probabilmente essere mantenuti per anni, smentendo le precedenti previsioni di un drastico calo del boom dello shale. Ma dopo il 2035/2040? Servono alternative, e il Venezuela è perfetto per continuare a produrre idrocarburi. Certo, ammesso che il Paese venga “stabilizzato” con un governo solidamente filoamericano, le grandi aziende petrolifere americano torneranno in maniera selettiva e ci vorranno almeno 10-15 anni per ricostruire progressivamente la disastrata industria petrolifera venezuelana ed esportarne il greggio nelle raffinerie americane, ma la direzione è quella e i tempi coincidono con il futuro lento declino del bacino permiano. L’America vince e la Cina, che oggi era la destinataria dell’80% del greggio venezuelano, perde un Paese satellite fornitore di greggio a basso costo. E a perdere è anche l’ambiente, naturalmente, perché più petrolio e più gas significa più emissioni di gas serra. Parafrasando un noto libro di Antonello Pasini e Grammenos Mastroieni, “effetto guerra, effetto serra”.