Costerebbe più della Juventus ma meno del Real Madrid, più o meno la quotazione del Barcellona. Centomila mila euro a ognuno dei 56 mila abitanti della Groenlandia. Con 5,6 miliardi – qualcuno suggerisce a Washington – si potrebbe ottenere il passaggio di campo di un territorio grande 7 volte l’Italia; certo ancora ghiacciato, ma sempre meno grazie alla continua accelerazione del riscaldamento globale che renderà più accessibili miniere e rotte artiche. È la prospettiva del calciomercato invernale di Trump.

Del resto le alternative in via di sperimentazione per riordinare il Real Estate della Casa Bianca (dall’Alaska alla Terra del Fuoco passando per la Groenlandia) non sono più rassicuranti. Sulla Groenlandia Trump ha assicurato che, in caso di mancato accordo, farà qualcosa “whether they like it or not”. Sul Canada accarezza la prospettiva di trasformarlo nel 51° Stato degli Usa. Sull’Europa lascia sospesa la mannaia dei dazi.

Sono scossoni così violenti all’assetto politico che ha accompagnato l’Europa da oltre 70 anni da renderli difficilmente etichettabili. E il centro di questa difficoltà sta nel fattore tempo. Stiamo passando da una prospettiva che misura il tempo con i decenni a una che lo misura con le settimane. Ma è possibile un ribaltamento subitaneo, una violenta riconfigurazione a stelle e strisce del sistema globale che porti a una successiva stabilità?

Proviamo a rispondere partendo da effetti misurabili, come quelli prodotti da queste scelte sugli ecosistemi. La sistematica demolizione del diritto internazionale ordinata da Trump ha tra i suoi scopi centrali l’aumento del consumo di combustibili fossili, soprattutto di quelli che hanno maggior impatto ambientale, come lo shale gas e le riserve venezuelane di greggio pesante. Il primo aumento di produzione immaginato nella fase di lancio della dollarizzazione dell’economia venezuelana produrrebbe già un volume di emissioni superiore a quello generato annualmente da economie come Regno Unito e Brasile.

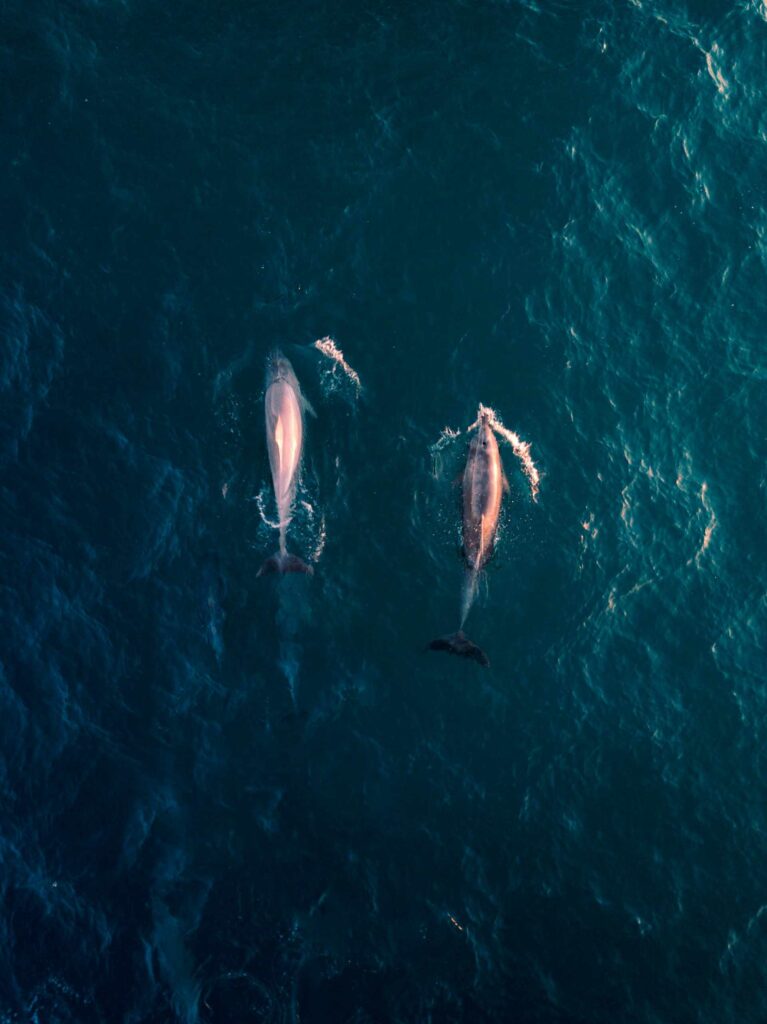

Far saltare le politiche di difesa dell’area artica per dar spazio ad attività estrattive, a nuovi insediamenti e allo sviluppo di rotte commerciali significherebbe creare quelli che i climatologi chiamano feedback positivi, cioè meccanismi di accelerazione del processo. In questo caso il processo è la crisi climatica che si alimenta della riduzione della superficie ghiacciata (diminuisce l’albedo cioè la capacità di riflettere il calore solare prima che venga assorbito dal terreno); dell’aumento delle emissioni di metano contenute nel permafrost, il terreno ghiacciato che oggi spesso tende a collassare; dell’incremento della temperatura del mare che continua a intrappolare parte del calore in eccesso pagando come prezzo una crescente destabilizzazione.

Infine c’è la parte meridionale del Real Estate. Quella in cui Trump minaccia la presidenza della Colombia e rimpiangel’amico Bolsonaro, condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte Suprema Federale brasiliana per aver organizzato e guidato un tentativo di colpo di Stato dopo la sconfitta elettorale del 2022. In quest’area centrale dell’America del Sud la cura immobiliare è mirata in parte sempre allo sviluppo estrattivo, ma in parte all’erosione della foresta tropicale per dar spazio alla soia e agli allevamenti. E in questo modo la spinta all’aumento della crisi climatica si completa in tutte le sue forme.

Il punto è che tutto ciò viene prevalentemente letto come un problema ambientale, mentre costituisce la base di una comprensione degli equilibri politici che si stanno modificando. Già alla fine del secolo scorso l’esercito degli Stati Uniti aveva messo il cambiamento climatico al centro della sua analisi elaborando scenari in cui le strategie di difesa nazionale erano strettamente legate alla variabile ambientale. Perché questa variabile modificava la vivibilità di interi territori, le linee di costa, la sicurezza energetica e idrica, dunque sociale. Con il nuovo corso della Casa Bianca la prospettiva è cambiata. Ma non tener conto di queste forze significa cancellare dall’analisi gli spostamenti di decine o centinaia di milioni di persone lungo le frontiere. E sottovalutare il peso delle industrie che si stanno già muovendo, in una logica di mercato, per dare risposta a queste esigenze rendendo sempre più economiche e convenienti le alternative ai fossili.

In questo scenario l’Europa rappresenta l’unico blocco che si muove – sia pure troppo lentamente – in direzione della transizione ecologica tenendo al centro le democrazie liberali e il diritto internazionale. Fino a ieri sembrava un fatto ovvio. Oggi, se integrato con un miglior dialogo con le imprese, con la tenuta degli equilibri sociali e con una capacità negoziale a tutto campo, potrebbe diventare il fattore che fa la differenza: un elemento che aiuta a creare un polo vincente di aggregazione tecnica, culturale, politica. A condizione di maturare la volontà di farlo. Condizione al momento carente.